Ce segment régule la quantité de lumière entrant dans l’œil et permet une focalisation efficace des rayons lumineux.

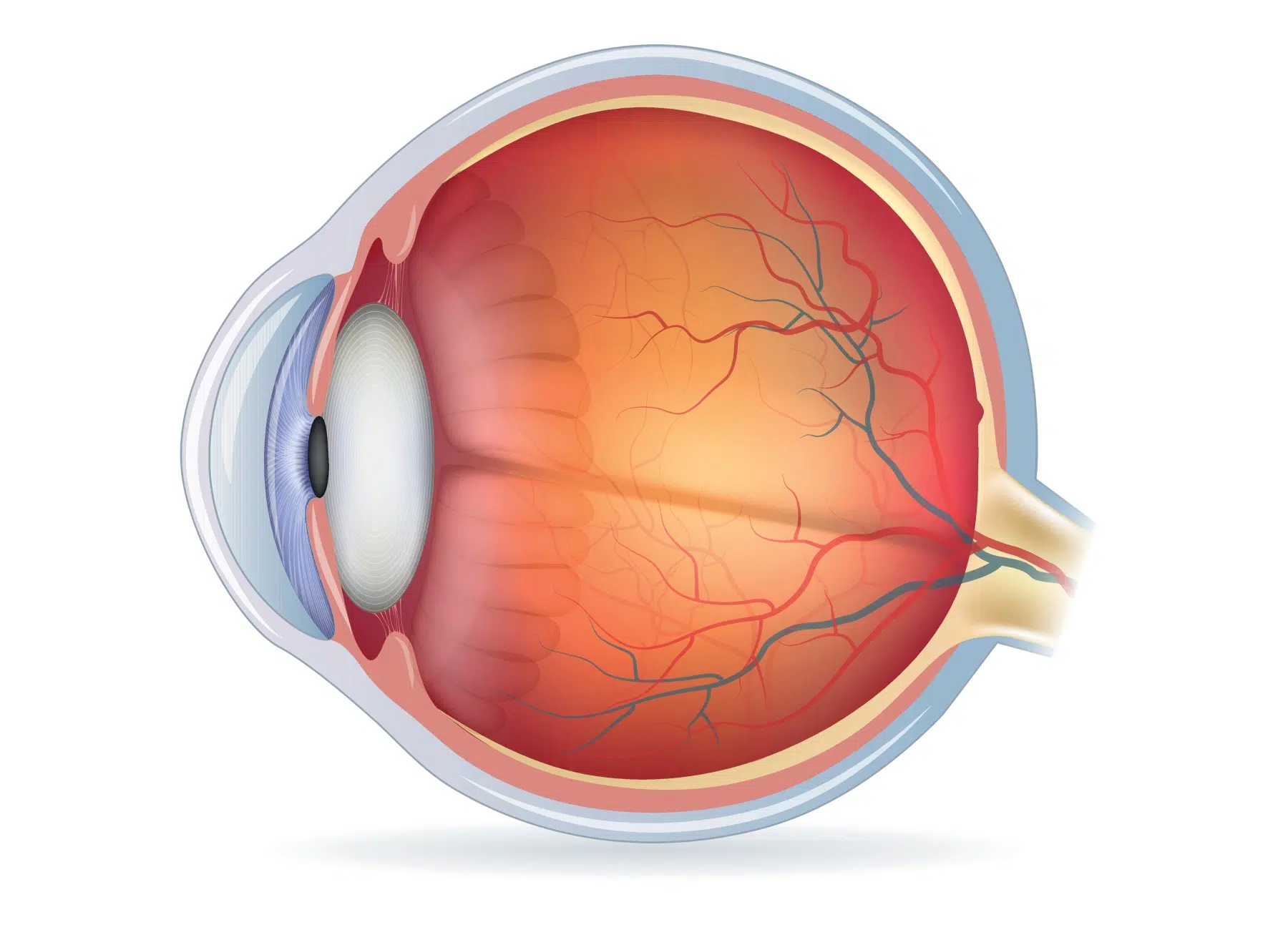

La cornée

Première structure traversée par la lumière, la cornée est une membrane transparente, dépourvue de vaisseaux mais richement innervée. Elle assure environ les deux tiers du pouvoir réfractif de l’œil. Son hydratation est maintenue par le film lacrymal, garantissant sa clarté.

L’iris et la pupille

L’iris module le diamètre de la pupille, s’adaptant à la luminosité ambiante grâce à deux muscles antagonistes. En pleine lumière, la pupille se rétrécit (myosis) ; dans l’obscurité, elle se dilate (mydriase) pour favoriser la vision nocturne.

Le cristallin et l’accommodation

Le cristallin, situé en arrière de l’iris, est une lentille naturelle qui ajuste sa forme sous l’effet des muscles ciliaires. Ce mécanisme d’accommodation permet de passer facilement de la vision de loin à celle de près. Avec l’âge, cette capacité diminue, provoquant la presbytie.

L’humeur aqueuse et l’angle iridocornéen

L’humeur aqueuse est produite par le corps ciliaire. Elle circule entre la cornée et le cristallin, nourrissant ces structures et maintenant la pression intraoculaire. Elle est évacuée via l’angle iridocornéen, au niveau du trabéculum et du canal de Schlemm. Une mauvaise évacuation peut être à l’origine du glaucome.